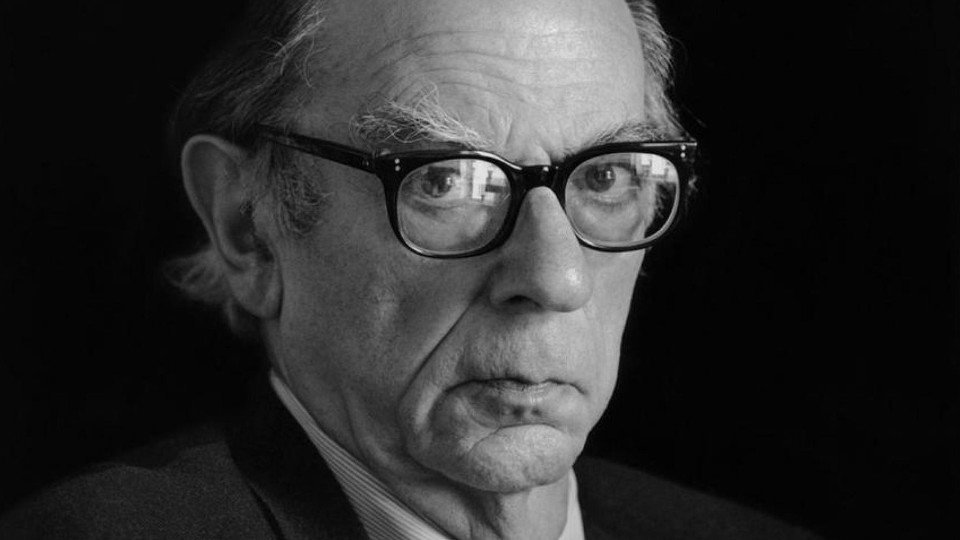

IGNATIEFF NO se le puede envidiar la tarea de escribir la biografía de Berlin, su profesor y amigo. Una década de entrevistas a un hombre que nunca buscó la posteridad, o no se la diseñó, que no escribió diarios, que no ordenó sus archivos; que, sin negarse a la idea de charlar con él para el libro, se reservó durante años y empezó a entregarse mucho después y que, además, llegada la vejez y la enfermedad, empieza a ver las orejas al lobo. Las orejas no son las de la muerte, sino las del propio libro que ha reeditado Taurus y que llevaba años fuera de circulación. Parece que solo entonces, ya al final, se percató de que ese recuento de su vida iba a ver la luz y de que, aunque no fuera por él mismo sino por los que le acompañaron y quisieron, tenía que ser justo.

Sin embargo, el resultado sí se le envidia. El libro es un prodigio de revisión, donde se ve al Berlin entero, tan complejo, estando tantas veces en el borde de una cosa y otra, que explica a la persona y a la obra juntas y de cuyo primer capítulo bien merecería hacer una separata para enseñar a los aspirantes a periodista y biógrafo cómo escribir bien un perfil. De él no se sale indemne. Berlin tiene una cabeza que cautiva e Ignatieff, un relato que la clava. Lo que pensaba y cómo pensaba se desenvuelve aquí como un regalo que se abre con mesura, cada esquina del papel que se despega ofrece una revelación nueva sin dejarte nunca predecirlo del todo, guardando siempre la sorpresa que es el conjunto.

Desde luego, Ignatieff es una de las dos personas que ha contribuido a hacer de Berlin lo que es hoy, cuando se le considera el padre del liberalismo, expresión que seguramente le hubiera horrorizado, y aparece regularmente en los escaparates de las librerías porque es un pensador vigente, cosa que le hubiera dejado perplejo. El otro es Henry Hardy, un estudiante de posgrado de Filosofía de Wolfson College, en Oxford, fundado y dirigido por Berlin, que se propuso editar toda su obra. Esa presencia fundamental llegó en la vejez del pensador y cambió para siempre la percepción que se tenía de él. También la suya propia.

Isaiah Berlin era entonces un intelectual que había publicado tres libros y que se había olvidado de la existencia de la mayoría de lo que había escrito. Lo de los tres libros es literal, de él decía su amigo Maurice Bowra que, "como Nuestro Señor y Sócrates, publica poco". Después de pasarse décadas dudando sobre si su obra tenía cuerpo, si tenía la suficiente profundidad como para perdurar, si no sería solo un filósofo de salón, despierto y efervescente pero sin poso, descubrió fascinado que se había juzgado mal y que en sus papeles estaba la respuesta. Resulta que tenía decenas de libros y que estos interesaban.

Ese detalle es revelador de una forma de ser que va quedando en evidencia a lo largo de la biografía. Berlin era un intelectual inseguro. En realidad, es lógico. Es un letón emigrado, que llegó a Inglaterra en la infancia sabiendo que era, antes que ruso o inglés, judío. El de los judíos es un país que está donde hay uno de ellos, un país portátil que se levanta viviendo y teniendo memoria. El judaísmo, más que una religión, más que una cultura, es una patria y eso es algo que el Isaiah niño entendió enseguida, a fuerza de observar el trato que se le dispensaba a los suyos en San Petersburgo, a donde su familia se trasladó antes de ir a Inglaterra y, a lo largo de sus estudios, cuando tan a menudo sería el único, una rareza.

Puede que solo para la vida académica fuese precoz. Leía a los clásicos rusos siendo un niño, tenía una clara sensibilidad musical y destacó enseguida en Oxford, donde se puede decir que casi siempre consiguió hacer lo que le daba la gana. Por ejemplo, estudió Clásicas, que es un inicio universitario típico entre los de su generación y, metido en la docencia, se interesó por las ideas. Puede decirse que se construyó él mismo una especialidad y convenció de su necesidad e interés. A las ideas, a su Historia, al análisis del peso que tienen como motor del mundo, dedicó su vida.

La que impregnó toda su obra es una que no solo él defendió pero de la que es imposible hablar sin citarle. Es una idea logiquísima, evidente, que cae de cajón si se tiene la paciencia y honestidad de observar el mundo como es realmente, de repasar la Historia sin engañarse y que resulta especialmente clara ante "el peor de los siglos", su siglo XX. Sin embargo es una idea que cuesta asumir porque, claro, el ser humano quiere soñar, quiere aspirar y, tantas veces, quiere creer sabiendo que no puede.

Su teoría de las verdades contradictorias nos recuerda que se atribuye a los valores una capacidad sinérgica que, en realidad, no tienen. Está la Historia de Occidente llena de episodios en los que esos valores que movilizan al ser humano se estiman complementarios cuando son contradictorios, se cree que con uno tienen que venir necesariamente los demás, que se propician; cuando lo cierto es que entran en abierto enfrentamiento. La libertad, la justicia, la paz social, la igualdad no son compatibles, ni son unos consecuencia de otros. Si se obtiene verdadera libertad será imposible que haya verdadera igualdad. O sea, Berlin nos recuerda que no se puede tener todo.

Repasemos el pasado siglo, es más, vayamos a la Revolución Francesa y caigamos ya ahí en esa evidencia. Miremos ahora este siglo XXI y añoremos a Berlin dolorosamente, pensemos cuánto nos ayuda desde sus libros a desentrañar fenómenos actuales que queremos entender mientras pasan: Trump, el Brexit, Cataluña... Hay tantos sitios a los que arrojar su mirada.

En realidad, esa idea de los objetivos irreconciliables, de la obligación de elegir, de sacrificar algo que también se quiere pero se quiere menos que otra cosa, está en su obra desde el principio. Claramente, fue precoz para el pensar, pero, en todo lo demás y como diría un inglés, floreció tarde.

Después de que su solicitud para el servicio de guerra fuese rechazada al ser extranjero y tras un paso inicial por la embajada británica en Moscú, en 1941 Isaiah Berlin se convirtió en funcionario del Ministerio de Información en Nueva York. Era un conversador fascinante, la sal de todas las fiestas, con un poder apabullante para conocer y hacerse amigo de la gente que tiene cosas que contar. Seguía siendo al mismo tiempo un solterón de la academia, una especie propia del Oxbridge, flores endémicas de ese invernadero que es la universidad. En resumen, era un espía del MI6, de treinta y tantos, virgen.

Ese es el hombre que, en 1945, viaja a Moscú y a San Petersburgo, donde se produce un encuentro que cambió la vida a sus dos protagonistas. Fue tan sustancial para uno y otra que hay muchas versiones sobre qué sucedió realmente. Ignatieff recoge la que Berlin siempre contó. Viajó a San Petersburgo para hacer una de esas visitas nostálgicas y ver la ciudad en la que había vivido en su infancia. Fue a una librería porque, el cerco en Leningrado había sido tan duro, que muchos coleccionistas habían vendido sus bibliotecas para sobrevivir y se podían encontrar joyas muy baratas. Conoció allí a alguien que le dijo que le podía presentar a la gran poeta Anna Ajmatova, a la que jamás había leído. Reconoció esa como una oportunidad que no podía rechazar y fue.

Lo que vino después fue una charla de doce horas, una vida entera que definió como "la mejor conversación de mi vida". Ajmatova lo dejó trastocado, le dio nueva ideas y le ayudó a que cuajaran otras como la composición que se hizo de la resiliencia de los artistas rusos ante el régimen de Stalin. Berlin dejó a la poeta más señalada aún, cómo se iba a pasar por alto que fuera visitada por un espía inglés, y con material para proseguir su obra más famosa. Si se le lee a él, se entiende que hay encuentros fugaces de los que se sale otra persona. Si se le lee a ella, se entiende que hay amores que solo necesitan un día para desplegarse y cubrir toda tu vida como un paño. Habrá que creer a ambos.

Finalmente, Berlin conoció la tranquilidad de la vida doméstica pasados los 40, con Aline Halban, que se divorció de uno de sus colegas de Oxford para casarse con él. También fue a partir de entonces, sumergido en ese bálsamo de seguridad que le dio su vida con Aline, cuando produjo lo mejor de su obra, aquello que redescubrió ya de viejo cuando, al fin, un editor le dio orden.

Leer sus ensayos, que viven ahora en español un resurgimiento con nuevas y cuidadas ediciones gracias a editoriales como Página Indómita, es escuchar una voz clara y retadora, que fuerza a pensar si nos nos engañaremos muy a menudo y si este siglo XXI no será, al final, desgarrador como el XX. Pero leer su biografía es más: una novela real de un protagonista con mil capas que tejió una red única. Si la tocas, te arrastra.