Pocos sensatos

"NO QUERRÍAS modificar tu respuesta? La mente de los sensatos es flexible", le advirtió la diosa Iris, la de pies veloces como el viento, al ínclito Neptuno, cuando este, airado, le dio una contestación para Júpiter con la que claramente se estaba columpiando. A lo que Neptuno, el que bate la tierra, se lo pensó mejor y reculó.

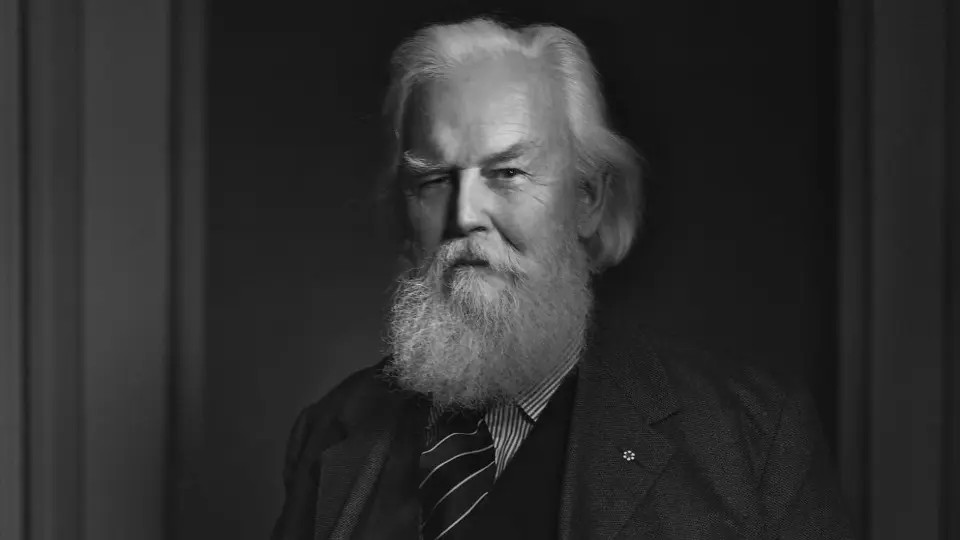

Tener una mente flexible cuesta. Dice Robertson Davies en su magnífica Mantícora (Libros del Asteroide) que el fanatismo es un exceso de compensación frente a la duda. Sin pretender llegar a tanto, creo que es la fragilidad, la debilidad de nuestras ideas la que suele hacernos aferrar a ciertas posturas como a salvavidas; lo que, lógicamente, nos impide ponerlas a prueba: nadie quiere poner a prueba su salvavidas cuando se siente vulnerable en medio del mar.

He querido comenzar así esta columna, con Homero, para no tener que hablar de polarización hasta el tercer párrafo. Porque no solo cansa la polarización, sino que ya aburre hablar de ella: todo el mundo lo hace, todo el mundo la detecta, la condena y alerta sobre sus muchos perjuicios. Yo mismo he escrito aquí antes sobre el tema, y en la calle la saco a colación cada vez que alguien me pregunta la hora, o poco menos.

Pero lo cierto es que este fenómeno, denunciado en muchos más países que el nuestro, hasta el punto de amenazar con convertirse en una epidemia entre las democracias, me parece realmente preocupante. Para empezar, porque lo considero incompatible con un sistema de gobierno que se basa, entre otros elementos, en la asunción sincera de que el otro puede tener razón, que es una premisa básica para el diálogo, el entendimiento y las inevitables concesiones mutuas. Estar en democracia no significa llegar a acuerdos a cualquier precio ni con cualquiera, piense lo que piense; pero los temas y los interlocutores intocables deberían ser pocos. En cambio, ahora mismo da la sensación de que quien no comparte todas nuestras posturas, quien no piensa como nosotros –y lo hace además en un 100 %–, no solo está radicalmente equivocado, sino que es un indeseable con el que es imposible tratar.

Yo lo que quiero es poder dar una opinión y que se escuche, y, si interesa, se discuta y se apoye, se matice o se rebata

Y esto, además de política, social y culturalmente destructivo, me resulta personalmente agotador. En mi día a día, agotador. Porque me afecta, me afecta al hablar con los demás, al opinar, al comentar las noticias o al escoger si se puede o no tocar un tema si no conozco demasiado a la gente con la que estoy. Y dejo aparte a Twitter, donde hay comentarios tan estúpidos que cuesta creerlo, y donde para encontrar joyas hay que revolver entre mucha basura. No hablo de Twitter, sobre el que ya me alertó mi hijo –"Pero, papá, a Twitter la gente va a buscar pelea"–, sino de la calle, de la prensa, de las noticias, de las columnas de opinión y de la opinión pública, del tono general, del tono dominante, al menos para mí. Y no es una cuestión tanto de ideas, de extremismo en los contenidos –al fin y al cabo, casi todas las posturas aceptadas hoy fueron extremas alguna vez–, como de formas, de actitud, de predisposición: todo el mundo parece permanentemente exaltado.

Yo lo que quiero es poder dar una opinión y que se escuche, y, si interesa, se discuta y se apoye, se matice o se rebata. Lo que no quiero es que la atención dure solo los pocos segundos que mi interlocutor cree necesitar para colgarme una etiqueta; la etiqueta con la que me resume y me clasifica: amigo o enemigo, propio o extraño, facha o perroflauta, rancio o progre, señoro o histérica. Lo que quiero es poder opinar sin que se tome la parte por el todo y se me meta en uno de los dos cajones que surgen en cualquier debate.

Quiero, por ejemplo, poder manifestar mi conformidad con el apoyo a Ucrania y mi condena a la invasión rusa sin que se me acuse de imperialista yanqui y se me vomite encima lo de Irak, Vietnam y el general Noriega. Quiero poder recordar que, además de por los ucranianos, hay que preocuparse por los que siguen ahogándose en el Mediterráneo cada día, sin que se me tache de ingenuo. Quiero poder decir que la consideración de factores extracinematográficos en la concesión de los Oscar me parece un paso en la dirección equivocada, sin que eso se confunda con insensibilidad hacia las minorías. O que Lia Thomas y las demás mujeres trans no pueden desvirtuar de ese modo el deporte femenino, ni se le puede hacer caso a un violador que pida cambio de género y ser ingresado en una prisión de mujeres –ha sucedido, y abusó de varias reclusas–, sin que se me acuse de retrógrado. O discutir algunos de los diagnósticos y conclusiones que se defienden desde cierto feminismo, porque no estoy de acuerdo, sin que se me despache diciéndome que es que yo no soy feminista, o no lo soy como debería, o directamente soy machista.

Lo que bajo ningún concepto quiero es que, si digo lo de Ucrania, venga un animal sin escrúpulos a compartir odio y hostilidad conmigo

Y lo que no quiero son los compañeros de cama que me surgen. Lo que bajo ningún concepto quiero es que, si digo lo de Ucrania, venga un animal sin escrúpulos a compartir odio y hostilidad conmigo. Lo que no quiero es que, si digo lo de los Óscar, me pase la mano por el hombro un racista. O que, al saber de mis reservas hacia algunos aspectos que rodean la realidad trans, un integrista me diga que está conmigo, que todo eso es una aberración asquerosa. Y lo que no quiero, tampoco, es que mis críticas a partes concretas del discurso feminista sean interpretadas por los verdaderos machistas como que yo también niego el problema: de la desigualdad de oportunidades, de la violencia de género, de la discriminación laboral o de las ataduras de los roles impuestos.

Lo que querría, en fin, es que los chalados, los peores, no marcasen el tono del debate público y, por extensión, del privado. Que se pudiese discutir sin tener que elegir entre dos posturas de máximos, irreconciliables. Que se pudiese razonar. Que hubiese espacio para un diálogo constructivo; y que hablar de diálogo constructivo no resultase ya tan naíf.

Lo que querría es estar rodeado de mentes flexibles. Pero parece difícil: aunque la realidad es compleja, tratamos de meterla entera en manejables paquetes llenos de certezas. Y nos agarramos a ellos como a salvavidas, y no nos soltamos. Y así vamos, a la deriva.