Temperatura media

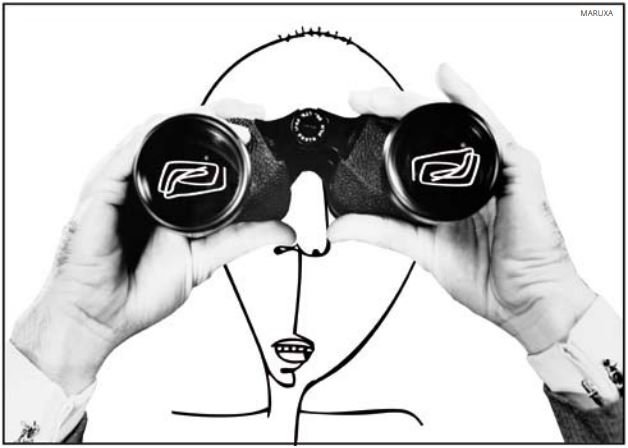

Un espía ha de ser ni fu ni fa, gris, imperceptible. Alguien imposible de recordar

DE LA LISTA de trabajos peregrinos, cargos increíbles que me gustaría ver escritos en una tarjeta, negro sobre blanco, el último en incorporarse es el de Jonna Méndez, que fue jefa de disfraces de la CIA. Lo sé. Yo tampoco podía creer que tal cosa existiese, pero sí. Es un departamento que se asegura de proporcionar a los agentes los mejores materiales y trucos para camuflarse, para conseguir pasar desapercibido.

El objetivo es justo lo contrario de lo que decía Coco Chanel que era una mujer elegante: una de la que no te percatas cuando entra en una habitación, no te epata ni te deslumbra al primer vistazo porque tiene una presencia discreta; pero sí cuando la abandona, añoras su encanto que es acumulativo, deja huérfanos de su luz. A veces entiendo perfectamente lo que quiere decir y otras veces pienso si esa mujer de la que habla no sería un aburrimiento supino, una especie de tapiz de fondo, un foco que ilumina a los otros, a la gente que se lo pasa bien; esa que, cuando se acerca, lo notas y te frotas las manos, ahí-llega-lobueno.

Da igual. Un espía es otra cosa. Ha de ser una presencia anodina y aburrida, gris, uno entre cientos, sin encanto ni desencanto, la encarnación de una transparencia, de la temperatura media. Dice Méndez que conviene que, si aún así, lo percibes, no seas capaz de destacar un solo rasgo particular. Hay que pulirlo todo para fundirse con el ambiente. Por lo visto, los americanos cogen los cubiertos distinto a los europeos, cambiando de mano el tenedor después de cortar la comida; si fuman, agarran diferente el cigarro y se quedan de pie cargando todo el peso alternativamente en una u otra pierna, no plantados en el suelo con ambas. Confirmo, por tanto, que soy americana.

Una mujer es el espía ideal, según el departamento de disfraces. Tiene un físico más versátil, un mayor rango de cambios hasta llegar al que Méndez presenta como más radical: convertirse en hombre. Sin embargo, un hombre, dice, es prácticamente imposible de hacer pasar por una mujer con verosimilitud. Además, explica que solo se puede ir hacia adelante: transformar a alguien en más gordo y más viejo, más alto, pero difícilmente al revés. Cuando se quiere añadir algún rasgo, conviene aplicar algún elemento que lo propicie y no confiar en que el agente será capaz de fingirlo. Si se quiere que camine de otra forma, es mejor ponerle una prótesis en el zapato que provoque ese cambio; para que sesee, un paladar artificial; para modificar la postura, una joroba.

No se puede dejar que alguien finja porque la cabra tira al monte y, en momentos de cansancio o estrés, que más o menos son todos en la vida del espía, vuelve a caminar como antes, a perder el seseo, a sentarse rectito como un junco.

Viendo esta entrevista recuerdo las risas que me eché con una amiga en un parque con estatuas soviéticas que hay en las afueras de Budapest, donde para completar la visita proyectan en un barracón las películas formativas de espías que usaba el Ministerio de Interior húngaro durante la Guerra Fría. Éramos, en este siglo XXI, espectadoras resabidas, que se carcajeaban ante consejos como que si se debía inspeccionar la casa de alguien convenía no encender la luz y llevar una linterna. Son los enemigos gente listiña que quizás mire el contador antes de salir de casa y al regresar para saber si alguien pasó por ella.

De los dos agentes que salían en pantalla, uno llevaba gabardina con el cuello subido y otro, una americana cien por cien polipiel. Lo juro. Cuando seguían a alguien y este se daba la vuelta, se subían al escalón de un portal y pegaban el cuerpo a la puerta, todo discreción, dejando la mera visión de un cigarro humeante, que parecía exento de fumador, flotando en el quicio.

Para nuestro regocijo, los espías fumaban y llamaban desde cabinas telefónicas y, a veces, hacían ambas cosas simultáneamente. Eran gente educada que, si tenían que interrogar a alguien en su casa, esperando pillarle in fraganti en una actividad subversiva, se presentaban antes a su casera. Saludaban al interfecto y a su mujer con un apretón de manos y les pedían que se vaciaran los bolsillos de las batas guateadas, de donde salían paquetes de cerrillas y carretes de hilo. Al no encontrar nada sospechoso, uno se sentaba con la mujer, que hacía punto, mientras el otro intentaba convertir al insurgente en un agente doble, una charla que tenía lugar en sendos sillones de orejas. Toda la película era terreno transitadísimo, requeteconocido, una zona de confort tras otra. No estaban pinza en mano pegando, pelo a pelo, una barbita minúscula, como hacía el departamento de disfraces. Eran aquellos unos espías funcionarios, burócratas, con horario de fichar; delgaditos, relajados y hasta hipotensos, a los que se veía venir a lo lejos.

Va a ser verdad que americanos y europeos espiamos diferente.